本ページにはプロモーションが含まれています。

納豆は、日本の食卓で昔から親しまれてきた発酵食品のひとつです。

「朝ごはんの定番」として毎日食べる方もいれば、「ニオイが苦手」「ネバネバが気になる」と感じる方も多いのではないでしょうか。

実は私も、納豆のニオイがあまり得意ではありませんが、健康のために2日に一度くらいのペースで取り入れるようにしています。

薬味や食べ方を工夫すれば、独特のニオイが和らぎ、ぐっと食べやすくなるのも納豆の魅力です。

この記事では、納豆が苦手でも取り入れやすくなる工夫や、発酵食品としての魅力などをご紹介します。

無理をせず、自分に合ったペースで発酵生活を楽しむヒントになればうれしいです。

納豆の特徴と魅力

納豆は、日本の食卓で昔から親しまれてきた代表的な発酵食品です。

ごはんのおともとしてこのまれて長年食べ続けられてきただけでなく、腸活や発酵食ブームで再び注目されています

ここでは、納豆がどのように作られているのか、そして納豆の魅力についてわかりやすく解説しています。

納豆はどんな発酵食品?特徴をわかりやすく解説

納豆づくりに欠かせないのは「納豆菌(枯草菌の一種)」です。

納豆菌は、自然界の枯れ草や土、とくに稲わらに多く見られる細菌の一種で、とても生命力が強いのが特徴です。

高温や乾燥、胃酸のような強い酸の中でも、生き残る力を持っており、このたくましさが発酵食品づくりに大きな役割を果たしています。

昔ながらの製法では、煮沸した稲わらで蒸した大豆を包み、約1日かけて発酵させて納豆を作っていました。

煮沸することで余分な菌は死滅しますが、納豆菌は「芽胞(がほう)」という耐久性のある形で生き残り、大豆の中でしっかり発酵を進めていきます。

この過程で生まれるのが、独特のネバネバや香り、そして納豆特有の成分「ナットウキナーゼ」など。

大豆そのものの栄養に加えて、発酵によるプラスの力が加わることで、納豆は完全健康食品としても注目される存在なのです。

納豆の栄養と健康効果

納豆は、1パック(約50g)の中に体にうれしい栄養がぎゅっと詰まっている完全栄養食と言ってもよい食品です。

下の表に主な栄養と主な働きをまとめました。

| 栄養素 | 主な働き |

| タンパク質 | 筋肉・皮膚・骨など体の材料になる |

| カルシウム | 骨や歯を丈夫にし、筋肉や神経の働きを助ける |

| 鉄 | 赤血球を作り、体中に酸素を届けるのに必要 |

| ビタミンK2 | 骨や歯を強くし、血液が固まるのを助ける |

| ビタミンA | 目や皮膚の健康を守る |

| ビタミンB2 | 食べたものをエネルギーに変えるのを助ける |

| 葉酸 | 細胞を作るのに大切、赤血球づくりにも必要 |

| 食物繊維 | 腸の調子を整え消化を助ける |

参考:文部科学省 日本食品標準成分表 (八訂)増補2023年

納豆には、日常生活で不足しがちな栄養素がバランスよく含まれています。

良質なタンパク質やビタミン、ミネラルはもちろん、発酵の過程で生まれる独自の成分も魅力です。

その代表が「ナットウキナーゼ」。納豆菌が発酵の過程でつくり出す酵素で、血液のめぐりをサポートし、健康維持に役立つ可能性があると注目されています。

また、ビタミンK2は骨の形成や維持に関わる栄養素で、骨の健康を支える成分として注目されています。

さらに、納豆に含まれる食物繊維は腸内環境を整える働きがあり、便通をサポートしてくれる食品として親しまれています。

このように、納豆は「栄養が豊富で健康を支える発酵食品」として、日常に取り入れやすい食品です。

*ナットウキナーゼは熱に弱いため、納豆を加熱せずに食べるのがおすすめ。

1日1パック(約50g)を目安に、無理なく続けることが大切です。

納豆をおいしく続けるコツ

納豆は栄養価の高い発酵食品ですが、独特の香りやネバネバが気になって「なかなか続けられない」という声も少なくありません。

ここでは、無理なく日常に取り入れられる工夫や、食べやすくする方法をご紹介します。

日常の食事に取り入れる工夫

納豆は、時間をかけた料理をする必要がなくそのまま食べられる手軽さが魅力の発酵食品です。

普段の食事に少し加えるだけで、栄養と発酵の力を無理なく取り入れることができます。

- 朝食

- 炊きたてのごはんにのせ、卵や海苔と一緒に食べれば、タンパク質やビタミンもバランスよく補えます。

- 昼食

- 冷やしうどんやそば、パスタ、サラダのトッピングとして使えば、軽めの食事でも満足感がアップします。

- 夕食

- 味噌汁やスープ、野菜炒めに少し加えるだけで、風味と栄養が豊かになり、毎日の献立に変化をつけられます。

このように納豆は、ごはんのおかずとしてだけでなく、麺類やサラダ、みそ汁、炒め物など幅広い料理に合わせやすい万能食材です。

発酵食品を毎日の食卓に取り入れたいと考えている方にとって、納豆はもっとも身近で続けやすい選択肢といえるでしょう。

さらに、納豆を継続的に食べることで、腸内環境を整えたり、良質なタンパク質や食物繊維を補給できたりと、健康面でもさまざまなメリットがあります。

難しいレシピを考えなくても、いつもの料理に加えるだけで「発酵習慣」を自然に続けられるのが、納豆の大きな魅力です。

納豆が苦手でも食べやすくする方法

健康に良いのはわかっているけれど、どうしても独特のにおいやネバネバが苦手で…」という方も少なくありません。そんなときは、ちょっとした工夫で納豆がぐっと食べやすくなります。

• 薬味を加える

ねぎ、しょうが、大葉などの香味野菜を加えると、においが和らぎ、さっぱりとした味わいになります。

• 調味料でアレンジする

ポン酢やごま油、オリーブオイルを少量たらすと、納豆独特の風味がマイルドになります。

• ごはん以外と合わせる

パスタ、トースト、サラダなどにトッピングすると、納豆のにおいが目立ちにくく、食感のアクセントとして楽しめます。

• 卵やキムチと組み合わせる

まろやかさや旨みがプラスされて、納豆がぐっと食べやすくなります。

「無理してそのまま食べる」よりも、自分の好きな食べ方を見つけることが、長く続けるコツになります。

どんな納豆を選ぶ?粒の大きさや種類の違い

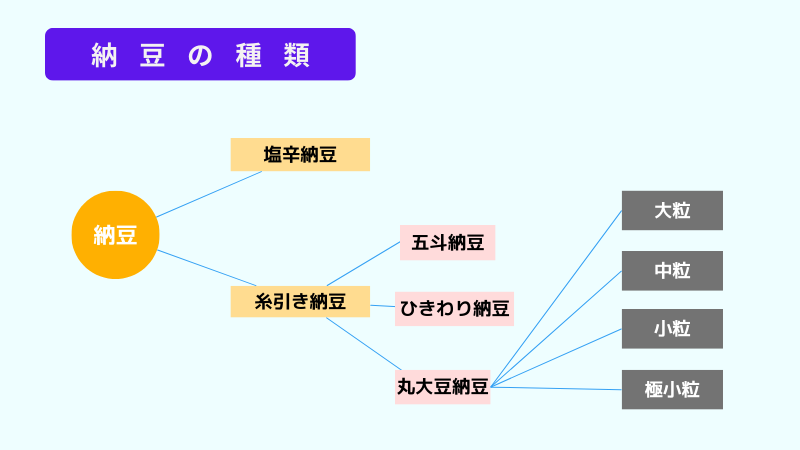

納豆は大きく分けると 「塩辛納豆」 と 「糸引き納豆」 の2種類があります。

普段よく食べられているのは糸引き納豆で、さらに以下の3つのタイプがあります。

- 五斗納豆

- ひきわり納豆

- 丸大豆納豆

順番に見ていきましょう。

五斗納豆

五斗納豆は、青森県などの東北に伝わる郷土の発酵商品です。

五斗の名の由来は、昔、豆や麹を五斗(約90リットル)という樽で仕込んでいたからだそうです。

一般的には塩分が強く、保存性が高いのが特徴。香りや風味が強めで、納豆好きにはたまらない納豆です。

ひきわり納豆

ひきわり納豆とは、大豆を細かく砕き、皮を取り除いたあとに納豆菌をつけて発酵させた納豆です。

粒が細かく砕かれ、皮もないため、口当たりが良く食べやすいです。

離乳食や高齢の方の栄養にも向いています。

丸大豆納豆

丸大豆納豆はもっともなじみのある納豆です。

粒の大きさによって「大粒・中粒・小粒・極小粒」に分かれ、それぞれ食感や食べやすさが異なります。

- 大粒

- 噛むほどに豆の旨みを感じられる。食べごたえを求める方に。

- 中粒

- ごはんにもおかずにも合わせやすい万能タイプ。

- 小粒

- 全国的に流通している定番。クセが少なく食べやすい。

- 極小粒

- タレや薬味がよく絡み、お子さんや高齢の方にもおすすめ。

「納豆はどれも同じ」と思いがちですが、種類や粒の大きさを変えるだけで驚くほど印象が変わります。

苦手な方はひきわりや小粒から、慣れてきたら大粒や地域の伝統納豆にも挑戦してみると、新しいおいしさに出会えます。

個人的には、小粒のニオイが比較的少ないものを選んでいます。

納豆を飽きずに食べるアレンジレシピ

「毎日食べたいけれど、同じ食べ方だと飽きてしまう」という方には、手軽なアレンジがおすすめです。

少し工夫するだけで、納豆の新しいおいしさに出会えます。

• 卵黄+しょうゆでまろやかに

卵黄を加えると、コクが出て食べやすくなります。ごはんはもちろん、うどんやそばにのせてもぴったり。

• キムチ+ごま油で韓国風

発酵食品同士の組み合わせで、旨みも腸活効果もアップ。おつまみとしても人気の組み合わせです。

• チーズと一緒にトーストへ

パンに納豆とチーズをのせて焼けば、香ばしくクセになる味わい。朝食や軽食におすすめです。

• サラダや冷奴にトッピング

納豆を野菜や豆腐と合わせると、タンパク質と食物繊維を一度に摂れ、栄養バランスも整いやすくなります。

・オクラや山芋などネバネバ食材と合わせて

相性抜群のネバネバコンビ。のどごしがよく、夏場でもさっぱり食べられます。

ここでご紹介したものは、ほんの一部です。お好みの味にアレンジして納豆を楽しんでみるのもいいですね。

わたしは食べれないわけではありませんが、いろいろな食材の中から納豆は選ばないです。

もし、おすすめの方法とかありましたらコメントいただけるとうれしいです!

【まとめ】ちょっとした工夫で続けられる納豆で発酵生活

納豆は、たんぱく質やビタミン、ミネラルを手軽にとれるうえ、発酵によって生まれる独自の成分も含まれた、毎日の食卓に取り入れたい発酵食品です。

クセがあるものの、工夫次第でぐっと食べやすくなり、発酵食品のメリットを暮らしに取り入れることができます。

とはいえ、「においやネバネバがどうしても苦手で…」という方も少なくありません。

そんなときは、週に数回から少しずつ取り入れても十分ですし、他の発酵食品でも腸や健康に役立ちます。

大切なのは、自分に合った食べ方で、心地よく続けること。無理せず、自分のペースでOKです。

あなたらしいスタイルで、安心して、楽しく発酵食生活をはじめてみませんか。